5.L’EMPIRE

DU MISSISSIPPI 1713-1763

1. Le Traité d’Utrecht

Le Traité d’Utrecht qui avait fait perdre à la France des positions importantes en Acadie ( Nouvelle Ecosse ) n’avait en rien réglé les causes du conflit Franco-Anglais en Louisiane. Les traitants de fourrures livraient une lutte permanente pour attirer les tribus indiennes dans un camp ou dans l’autre.

La

définition du Traité d’Utrecht ( extrait Encarta 99 )

Nom donné à un ensemble de traités conclus entre 1713 et 1715, dont les plus importants ont été signés à Utrecht, aux Pays-Bas, et qui ont mis un terme à la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714). L’ensemble regroupe les traités d’Utrecht proprement dits (avril 1713), ceux de Rastatt et de Baden (mars et septembre 1714), ainsi que le traité d’Anvers (novembre 1715).

La paix d’Utrecht règle la guerre déclenchée à la suite de la mort de Charles II, dernier des Habsbourgs d’Espagne. Si le trône d’Espagne revient au prétendant défendu par la France, Philippe d’Anjou, qui règne bientôt sous le nom de Philippe V, les traités rétablissent un équilibre entre les puissances européennes, que la tentative hégémonique du roi Louis XIV menace.

Les accords conclus avantagent principalement le Royaume-Uni : Louis XIV reconnaît les droits de George Ier, de la maison de Hanovre, au trône d’Angleterre et s’engage à ne plus soutenir les Stuarts. Le Royaume-Uni reçoit les territoires nord-américains de Terre-Neuve, d’Acadie, de la baie d’Hudson et l’île Saint-Christophe aux Antilles. L’Espagne lui cède les positions stratégiques de Gibraltar et de Minorque et lui accorde, pour une période de trente ans, le monopole de la traite des Noirs dans les colonies d’Amérique.

2. Les Agressions des Anglais 1713-1715

Les colonies anglaises se sentaient encerclées par les possessions françaises qui leur interdisaient toute pénétration vers l’ouest, elles engageaient une politique d’expansion.

Au nord , les anglais

s’appuyèrent sur les iroquois et ils tentèrent de détourner le commerce des

fourrures vers Albany et New York.

Au sud la

Virginie et la Caroline voulaient s’étendre dans le bassin de l’Ohio et dans

celui du Mississippi.

Pour protéger

sa colonie , la France décida une politique plus cohérente. Versailles estima

nécessaire de créer une chaîne de Forts servant à garantir la longue route

allant du golfe du Mexique au Illinois

Le 1 Septembre 1715 Louis XIV

mourut son successeur Louis XV était encore mineur, jusqu'à la majorité du

futur roi Louis XV, la France fut dirigée par le régent Philippe d’Orléans.

3. La Politique Françaises sous la régence 1715 1723

Sous la régence, la France devient l’amie de l’Angleterre et l’ennemie de l’Espagne. En Amérique du Nord bien qu’alliés de la France, les Anglais supportaient mal de voir leur expansion territoriale toujours bloquée entre l’océan Atlantique et la chaîne des Appalaches, c’est pourquoi aucun moment ils n’envisagèrent de renoncer aux espaces illimités qu’offrait la région du Mississippi, donc à la Louisiane.

Le

Conflit Franco-Espagnol

Après la guerre de Succession d’Espagne durant laquelle les

rapports avaient été cordiaux entre Pensacola et la Louisiane, un conflit éclata

en 1719. A l’origine de la crise, les craintes espagnoles devant le

développement des établissements français sur le golfe du Mexique.

Après la guerre de Succession d’Espagne durant laquelle les

rapports avaient été cordiaux entre Pensacola et la Louisiane, un conflit éclata

en 1719. A l’origine de la crise, les craintes espagnoles devant le

développement des établissements français sur le golfe du Mexique.

Pour faire face à la menace française, les autorités de Pensacola multiplièrent les manœuvres visant à éloigner les tribus Appalaches et Creeks de l’alliance française.

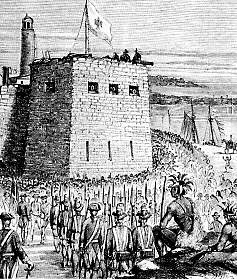

Une escadre de

navires commandée par Sérigny (frère du gouverneur Bienville) arriva en

Louisiane. Bienville mit au point une attaque combinée terre-mer. M Serigny allait

bombarder Pensacola pendant que Bienville avec 400 indiens devait s’emparer de

la citadelle.

Pensacola

tomba le 14 mai, mais les espagnols contre attaquèrent au moins d’août.

Le 2

septembre, une nouvelle escadre française arriva en Louisiane, il fut décidé de

reprendre Pensacola. Grâce aux indiens le 17 septembre Pensacola tomba.

Au départ de Santa Fé un commando espagnol avait tenté un raid en profondeur sur les Illinois mais il avait été intercepté par les indiens et massacré.

En 1722, la France signe un traité de paix avec l’Espagne, la France restitua Pensacola.

4. Le Peuplement de la Louisiane

Entre

1718 et 1720, un peu plus de 7000 personnes furent acheminées en Louisiane,

malheureusement la colonie n’avait pas été prévue pour les recevoir. Les

maladies, le climat souvent insalubre, les conditions de vie épouvantables en

tuèrent le plus grand nombre de nouveaux colons.

Entre

1718 et 1720, un peu plus de 7000 personnes furent acheminées en Louisiane,

malheureusement la colonie n’avait pas été prévue pour les recevoir. Les

maladies, le climat souvent insalubre, les conditions de vie épouvantables en

tuèrent le plus grand nombre de nouveaux colons.

Certains nouveaux colons fuirent l’Eldorado tant vanté et rentrèrent en France où ils décrivirent les véritables conditions de vie en Louisiane.

Les volontaires se faisant moins nombreux, le gouvernement français fut contraint de pratiquer le recrutement forcé, des vagabonds, mendiants, condamnés de droit commun et des filles de joie furent déportés en Louisiane qui devient dans l’esprit public une colonie pénitentiaire.

En 1718 la population blanche était constituée de 500 personnes. Afin de peupler la colonie le Père de la Vente proposa que les colons aient la possibilités d’épouser les femmes indiennes appartenant aux tribus catholiques de la région des Grands Lacs. Le conseil de la Louisiane repoussa la proposition de Père de la Vente.

Dans la même année , Bienville fonda une ville La Nouvelle-Orléans en l’honneur du régent Philippe d’Orléans.

En 1722, le siège du gouvernement fut installé à la Nouvelle-Orléans qui comptait alors 203 habitants.

A force de labeur, certains colons réussissaient à créer des centres d’agricultures et de commerces, l’on y cultivait du riz, du maïs, du coton ou du tabac. Le problème de la main d’œuvre continuait à empêcher toute véritable mise en valeur de la Louisiane, la demande en esclaves fut toujours importante.

Entre 1718 et 1735 environ 7000 esclaves furent importés en Louisiane. En 1727 les esclaves noirs constituaient 50 % de la population, A la Nouvelle-Orléans on recensait 267 esclaves noirs pour 626 blancs.

En 1742, la proportion des noirs avait diminué on comptait 6000 personnes vivant en Louisiane dont 4000 blancs.

Les esclaves étaient originaires d’Angola et du golfe de Guinée, très recherchés à la Louisiane, ils n’étaient vendus qu’a ceux qui pouvaient les loger, les nourrir et étaient en mesure de les traiter correctement.

5. La rotation des navires

Un problème essentiel fut celui des liaisons avec la France. La Louisiane dépendait de la métropole et elle attendait des vivres, du matériel, des renforts militaires et tout retard ou toute interruption des liaisons équivalait à mettre en péril les établissements du Mississippi.

La période la plus critique se situe entre 1700 et 1720 et correspond au moment de la plus faible fréquence d’arrivée des vaisseaux.

6. La Vie Religieuse

Les missionnaires avaient pour tâche première

l’évangélisation des tribus indiennes. En réussissant leur conversion, ils les

faisaient entrer dans le système de défense française. Les missionnaires furent

souvent , avec les coureurs des bois, les premiers français qui réussirent à approcher

certains peuples. Parlant leurs langues, vivant au milieu d’eux, ils

permettaient à l’administration d’être parfaitement informée de ce qui se

passait dans les tribus.

Les missionnaires avaient pour tâche première

l’évangélisation des tribus indiennes. En réussissant leur conversion, ils les

faisaient entrer dans le système de défense française. Les missionnaires furent

souvent , avec les coureurs des bois, les premiers français qui réussirent à approcher

certains peuples. Parlant leurs langues, vivant au milieu d’eux, ils

permettaient à l’administration d’être parfaitement informée de ce qui se

passait dans les tribus.

Au yeux des Indiens, la présence d’un ou de plusieurs missionnaires dans les villages signifiait que la France ne les abandonnerait pas.

Le partage de la Louisiane entre les différents ordres religieux ( les jésuites, les capucins et les carmes ) entraîna de longues rivalités, chaque partie souhaitait pouvoir y exercer le monopole de l’évangélisation.

En 1722 , une ordonnance répartissait les juridictions entre les trois ordres.

Les jésuites reçurent les régions situées au nord de la Louisiane.

A l’ouest du Mississippi s’étendait le territoire des capucins.

A l’est du Mississippi s’étendait le territoire des carmes.

Malgré les disputes des ordres, la Louisiane française manqua cruellement de missionnaire.

En 1750, plusieurs dizaines de familles nouvellement venues de France et installées en Basse Louisiane n’avaient ni prêtre ni église.

7. Les Explorations

Durant cette période les français explorèrent les régions situées à l’ouest du Mississippi, élargissant considérablement la zone d’influence de la Louisiane et entrant en contact avec de nouveaux peuples indiens. Les explorateurs recherchaient un passage permettant d’atteindre la mer de l’Ouest ( l’Océan Pacifique )

Durant 1740 1750 , les voyageurs et explorateurs français repoussèrent loin vers l’ouest les limites des terres inconnues, atteignent les contreforts des Montagnes Rocheuses et les régions voisines du Mexique.

8. La Guerre Anglaise 1744-1763

Le Principal affrontement Franco-Britannique en Amérique du Nord dura dix neuf ans de 1744 à 1763.

Deux grandes guerres divisent la période en Europe, la Guerre de Succession d’Autriche ( 1744–1748 ) et la guerre de Sept ans ( 1756–1763 ).

1.

La Guerre de

Succession d’Autriche ( 1740–1748 )

1.

Définition de la guerre de Succession

d'Autriche( extrait Encarta 99 )

Conflit européen (1740-1748) provoqué par la rivalité de plusieurs prétendants aux possessions héréditaires de la maison des Habsbourgs à la mort de Charles VI, empereur du Saint Empire romain germanique et archiduc d'Autriche. Avant sa mort, la plupart des grandes puissances européennes, dont le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, la France, la Prusse, la Russie et les Pays-Bas, avaient accepté la «Pragmatique sanction» (1713), acte par lequel Charles VI avait assuré à sa fille Marie-Thérèse, la succession sur le trône d'Autriche.

L'acte fut contesté immédiatement après la disparition de Charles VI et trois autres prétendants se déclarèrent : Charles-Albert, prince électeur de Bavière, Auguste III, électeur de Saxe et roi de Pologne, et enfin le roi Philippe V d'Espagne. Les deux premiers prétendants fondaient leurs revendications sur leur mariage avec des filles de l'empereur Joseph Ier. Auguste III renonça à ses prétentions en 1742, tandis que Charles-Albert parvint à se faire couronner empereur germanique à Francfort en 1742. Il régna jusqu'à sa mort en 1745, sous le nom de Charles VII. Philippe V, quant à lui, réclamait les territoires des Habsbourg (Autriche, Hongrie, Bohême) parce que l'empereur Charles V avait été roi d'Espagne de 1516 à 1556. Les trois prétendants comptaient sur la faiblesse présumée de Marie-Thérèse pour faire droit à leur demande.

La complexité de la guerre de Succession d'Autriche et de ses jeux d'alliances s'explique par le fait qu'elle vit se superposer plusieurs rivalités majeures, austro-prussienne, anglo-française, austro-française et austro-ibérique. Le conflit opposa une coalition soutenant les prétentions de Charles-Albert et comprenant la Bavière, la France, l'Espagne, la Sardaigne, la Prusse et la Saxe, à une alliance entre l'Autriche, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, appuyant Marie-Thérèse.

Le 16 décembre 1740, le roi Frédéric II de Prusse précipita la guerre en envahissant la Silésie, l'une des plus riches possessions autrichiennes (partagée aujourd'hui entre la Pologne, la République tchèque et l'Allemagne). Le théâtre des opérations militaires fut réparti en plusieurs régions d'Europe. Frédéric II s'empara de la Silésie au cours d'une première campagne (1740-1742), qui embrasa toute l'Allemagne.

Le roi de France Louis XV entra dans le conflit durant l'été 1741 sous la pression du parti antiautrichien mené par le maréchal de Belle-Isle, qui pénétra en Bohême jusqu'aux portes de Prague, ce qui lui permit de placer Charles-Albert sur le trône impérial. Il dut se replier en décembre 1742 en raison de la défection de la Prusse, qui se retira de la guerre après avoir obtenu la Silésie par le traité de Berlin (28 juillet 1742).

Le 27 juin 1743, à Dettingen, en Bavière, les troupes de Grande-Bretagne, d'Autriche et du Hanovre l'emportèrent contre l'armée de Noailles. En juillet, la Bavière fit défection, suivie en novembre de la Savoie et de la Saxe. La France se retrouva seule face au Royaume-Uni et l'Autriche, dont les troupes menaçaient sa frontière. Craignant une montée en puissance de l'Autriche, les Prussiens conclurent une seconde alliance avec Louis XV.

La mort de l'empereur germanique Charles VII, en janvier 1745, fit disparaître les causes de la guerre car son fils renonça au trône impérial au profit de François de Lorraine, le mari de Marie-Thérèse. Les rivalités en Italie, dans les Pays-Bas autrichiens et en Silésie allaient prolonger le conflit plusieurs années.

Le 11 mai 1745, les Français du maréchal Maurice de Saxe, remportèrent à Fontenoy (Flandre) une victoire sur les Anglais et les Hollandais commandés par le duc de Cumberland qui leur permit de conquérir les Pays-Bas autrichiens. Après la deuxième campagne victorieuse de Silésie (1744-1745), la Prusse se désolidarisa de nouveau de ses alliés pour signer une paix séparée avec l'Autriche, à Dresde le 2 décembre 1745. Vainqueur à Rocour (11 octobre 1746) et Lawfeld (2 juillet 1747), Maurice de Saxe envahit les Provinces-Unies et prit Bergen op Zoom et Maastricht. Le 10 juin 1746, la défaite des Espagnols et des Français commandés par Maillol, à Plaisance, provoqua la perte de l'Italie et l'invasion de la Provence par les Autrichiens. Ils furent repoussés le 2 février 1747 grâce à la victoire de Belle-Isle à Antibes.

Malgré sa position de force face à des adversaires désunis, la France renonça à toutes ses conquêtes, Pays-Bas, Nice, Savoie et Madras (Inde), ainsi qu'à ses prises de guerre, et s'engagea à ne pas construire de port militaire à Dunkerque.

Outre Marie-Thérèse, le principal bénéficiaire de la guerre était la Prusse qui devint l'une des plus grandes puissances d'Europe grâce à ses succès militaires.

Pendant la guerre, l’Angleterre y avait trouvé le prétexte idéal pour reprendre sa politique de conquête de l’empire français.

Le premier objectif anglais fut Louisbourg, une armée de 4300 hommes quitta Boston pour assiéger la citadelle française défendue par 500 hommes.

La réaction française fut triple, et elle se solda par un triple échec.

Une escadre quitta Rochefort à destination de

l’Acadie afin d’y débarquer 3500 hommes, mais cette expédition ne put aboutir.

Une escadre quitta Rochefort à destination de

l’Acadie afin d’y débarquer 3500 hommes, mais cette expédition ne put aboutir.

L’année suivante une autre escadre, navigua vers l’Acadie mais fut interceptée par les Anglais.

Plusieurs milliers de Français, Canadiens et Indiens venus du Canada voulurent récupérer Louisbourg, mais n’arrivèrent pas jusqu'à l’Acadie.

Les Anglais envoyèrent de nombreuses expéditions dans le bassin de l’Ohio, mais les expéditons furent anéantient en partie par les Miamis ( tribus indiennes, alliées aux français )..

En 1748 La paix fut signée ( traité d’Aix-la-Chapelle ) par les deux puissances, ce n’était qu’un répit.

2. Definiton du traité d’Aix-la-Chapelle ( extrait

Encarta 99 )

Signé le 18 octobre 1748, il met fin à la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748). Les belligérants s’accordent sur la restitution générale des conquêtes, bien que Frédéric II de Prusse conserve la Silésie. Le traité confirme les droits de l’impératrice Marie-Thérèse et de son époux François Ier sur le trône d’Autriche, c’est-à-dire la reconnaissance de la Pragmatique sanction; il attribue les duchés de Parme et de Plaisance au gendre de Louis XV, l’infant don Philippe; il contraint Louis XV à reconnaître la succession hanovrienne, de confession protestante, sur le trône d’Angleterre ; enfin il restaure dans leurs États les alliés italiens de la France. L’Angleterre rend Louisbourg (Nouvelle-Écosse) à la France, qui lui cède en contre-partie la ville de Madras, en Inde. De nombreux points de conflit restent néanmoins en suspens, engendrant la guerre de Sept Ans en 1756.

2.

La Guerre de Sept

ans 1756-1763

1.

La Definition de la Guerre de Sept ans (

extrait Encarta 99 )

Série de conflits qui se déroulèrent à la fois en Europe et dans les colonies d’Amérique du Nord et des Indes de 1756 à 1763 pour le contrôle de l’Allemagne, d’une part, et pour la suprématie coloniale, d’autre part. Ils impliquèrent la plupart des grandes puissances européennes : la Prusse, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et le Hanovre d’un côté, l’Autriche, la Saxe, la France, la Russie, la Suède et l’Espagne de l’autre. La partie nord-américaine du conflit opposa la couronne anglaise et ses colonies d’Amérique aux Français et à leurs alliés algonquins. La partie indienne du conflit, qui opposa également la France au Royaume-Uni, établit la main mise britannique sur les Indes. Le conflit fut ouvert par l’Angleterre qui saisit trois cents navires de commerce français.

2.

Les Campagnes d’Amériques

Marquis de Montcalm

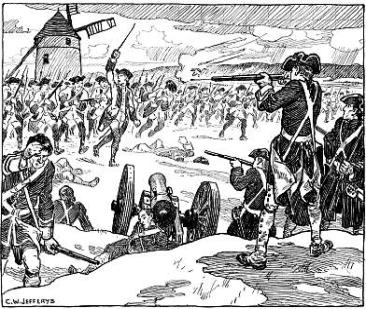

De 1756 à 1758 Montcalm chef des armées françaises en Amérique du nord, eut l’avantage sur les Anglais.

Le marquis de Montcalm, commença par dégager la vallée du Saint Laurent de la présence Anglaise.

Son offensive porta donc sur les forts William Henry et Oswego. Ces victoires entraînèrent le ralliement des tribus indiennes qui restèrent neutres.

Durant l’hiver 1757, les Indiens lancèrent des raids contre la Nouvelle Angleterre, la Pennsylvanie et la Virginie

Le commandant anglais reçut un renfort de 12000 hommes venus d’Angleterre et décida d’envahir le Canada par la vallée d’Hudson. Montcalm se porta au devant de l’expédition anglaise à la tête de 3500 hommes. Montcalm fut victorieux et les Anglais battirent en retraite.

1759, James Wolfe, général anglais, engagea une importante flotte transportant une armée de 18000 hommes. Les anglais débarquèrent près de la ville de Québec. Personne chez les Français n’aurait pu croire à la possibilité d’une telle opération.

Montcalm réagit rapidement et fit venir au pas de course une partie de ses troupes stationner à l’opposé de la ville.

Pendant la bataille, James Wolfe mourut et Montcalm tomba de cheval, car une balle le frappa aux reins.

Le 18 septembre 1759 le Québec avait

capitulé.

Le 8 Septembre 1760 Vaudreuil signa la capitulation du Canada. La Louisiane continuait la lutte, la situation était désespérée.

Mort du Marquis de Montcalm et James Woolf

Septembre1759